Martes, 16/01/2024 (aclaro que parte de las fotos que aquí se incluyen fueron tomadas por mis compañeras):

PROVINCIA DE LEÓN

Llevábamos mucho tiempo hablando de ir a conocer Las Médulas cuando se nos presentó una oferta para pasar dos noches en un hotel cercano a León ciudad, con desayuno incluido y una comida o cena. La idea era también visitar la Cueva de Valporquero, pero la fecha de la oferta no coincidía con el tiempo de apertura de la misma (cierra en invierno y abre a primeros de marzo). Queda, pues, pendiente.

León es una provincia española situada en el noroeste de la comunidad autónoma de Castilla y León. Limita al norte con Asturias y Cantabria, al este con la provincia de Palencia, al sur con las provincias de Zamora y Valladolid y al oeste con Galicia, concretamente con las provincias de Lugo y Ourense. Por la provincia leonesa discurren dos importantes rutas: de sur a norte, la Vía de la Plata, y de este a oeste, el Camino de Santiago.

DOMUS ROMANA DE PEDREIRAS DE LAGO

Nuestro primer destino eran las Médulas, pero antes de llegar nos detuvimos para visitar este espacio de origen romano.

Está situado en las inmediaciones de la población de Lago de Carucedo como parte del Espacio Cultural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Se cree que se trata de la casa central de contratación y gestión de las minas de oro romanas. Excavada hace varios años, ha permanecido mucho tiempo tapada y sin posibilidad de ser visitada. El proyecto actual plantea la recuperación y restauración de los restos romanos, así como la adecuación del lugar para permitir una entrada totalmente accesible. Lo que se ve hoy día es mínimo; más interés plantea el entorno, formado por castaños milenarios introducidos por los propios romanos.

No hay nadie para explicar el espacio, tan solo un panel que te indica que esta villa romana estaba formada por una serie de estancias distribuidas alrededor de tres patios. En uno de ellos hay un estanque octogonal.

LAS MÉDULAS

Se trata de un entorno paisajístico que resultó de una explotación minera romana en la comarca del Bierzo. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el imperio romano. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996 y un año después, como ya hemos dicho, Patrimonio de la Humanidad. En 2002, se le dio el reconocimiento de Monumento Natural. Y en 2010, el de Espacio Cultural.

Hay que dejar el coche en un aparcamiento público y desde allí caminar hasta el centro de recepción de visitantes situado casi al final del pueblo.

|

| El camino de Santiago pasa por la zona |

En el centro de recepción nos indicaron que había la posibilidad de hacer una visita guiada por uno de los senderos que recorren el espacio. Y nos animamos, porque era muy barata y porque, además, si no vas con alguien que te explique lo que te rodea, te pierdes mucha información que es importante para comprender la historia del lugar. Así que allá nos fuimos, siguiendo a una guía estupenda y contentas porque había parado de llover.

A poco de iniciar el camino, nos detuvimos para escuchar las primeras explicaciones por parte de Arancha:

Los romanos, en su proceso de expansión del imperio, llegaron a estas tierras atraídos por el oro que los pueblos astures y cántabros extraían en ellas. Pero, a diferencia de ellos, que utilizaban una técnica conocida como "baldeo", es decir, tamizado de los sedimentos de las aguas de los ríos, que arrastraban el deseado mineral, los romanos, con Octavio Augusto a la cabeza, entre los años 26 y 19 a. C., decidieron extraer el oro que se encontraba a cielo abierto en estas montañas. Otra diferencia con los pueblos prerromanos es que ellos utilizaban el oro para confeccionar adornos y otros objetos propios del ajuar, mientras que los romanos lo necesitaban para acuñar monedas: el áureo, de aproximadamente 8 g de peso. Con la caída del imperio romano se abandonará la explotación de la mina.

En cuanto al origen del nombre, "Médulas", los expertos creen que procede de las formaciones de paja de forma cónica que se construían en la época de la siega en el Bierzo. Todavía hoy, en el habla popular de esta zona se conservan los términos "meda" (montón de forma cónica), "medar" (amontonar la hierba o la paja), "medeiro"... todos ellos parientes del castellano "médano" (duna o montón de arena). Otros historiadores prefieren la teoría según la cual el nombre hace referencia al monte Medulius (cuya situación exacta se desconoce y que fue el lugar en donde ocurrió el holocausto de los cántabros, que prefirieron darse muerte antes que entregarse)

La técnica que emplearon los romanos se vio favorecida por las características de las montañas del lugar. Había abundante agua y suficiente pendiente para utilizarla como fuerza hidráulica. El sistema se conoce como ruina montium: el agua de los riachuelos se canalizaba y embalsaba en la parte superior de la explotación, mientras que la montaña se horadaba con una red de galerías. Después, se introducía el agua en ellas y con la fuerza de la presión deshacía la montaña, que se derrumbaba y arrastraba las tierras auríferas hasta los lavaderos. El sistema hidráulico de Las Médulas es el más espectacular de todos los conocidos, por la cantidad de agua utilizada y la longitud (se estima en unos 300 km) y el gran número de ramificaciones de sus canales.

Los senderos que hoy en día nos permiten recorrer la zona no son otra cosa, en su mayoría, que canales de evacuación, lugares que permitían la salida de los obreros hacia atrás, una vez terminado el proceso de construcción de galerías que iban a ser inmediatamente inundadas, y por los que el agua correría arrastrando el material de la montaña que se venía abajo. Y los numerosos pedruscos que encontramos a los lados, conocidos como "murias", son aquellos que arrastraba la fuerza del agua y que se iban depositando. Precisamente esos depósitos llegaron a ser tantos que taponaron en el valle la salida del agua hacia partes más bajas, lo que permitió la creación del lago de Carucedo que, por entonces, no existía.

Los picos rosados, arcillosos, que dan a Las Médulas su particular aspecto, son los restos de la montaña que se mantuvieron en pie, porque eran muros de contención que los romanos preparaban para evitar la caída total de la tierra. De hecho, siguen conteniendo oro, pero en pequeñísimas cantidades, por lo que no merece la pena continuar con su extracción.

No pudimos apreciar toda la belleza del paisaje, ya que, si bien no llovía, había mucha niebla. Por momentos parecía que quería despejar, pero en realidad no fue así. Es por eso que, seguramente, visitaremos la zona en otra ocasión, quizá cuando vayamos a la Cueva de Valporquero.

Arancha nos pidió que prestáramos atención a los bosques de la zona, compuestos, como ya hemos dicho, en su mayoría, por castaños. Estos son explotados por los habitantes de los pueblos del entorno, que mantienen sus costumbres en cuanto a su explotación: los terrenos son comunales, pero los árboles son particulares y los frutos pertenecen íntegramente a sus propietarios.

Algunos de estos castaños son árboles centenarios. Junto a ellos, una vez que la mina se abandonó, han crecido robles, escobas, "carqueixas", encinas, carrascas y bledos (en latín, blitum). Este último ya se utilizaba en tiempos romanos para recubrir los cajones por los que el agua iba pasando y en donde se depositaba el oro... lo importante era lo que quedaba en el fondo, pero en las hojas de los bledos también se estancaban pequeñas partículas de oro. Se relaciona este hecho con la expresión "me importa un bledo". Esta planta no tiene valor y es de sabor insípido. En este caso, lo que quedaba en ella realmente no merecía la pena aprovecharlo.

Nuestro recorrido iba por la conocida como Senda de las Valiñas (unos 4 km entre ida y vuelta). Pero hay otras: la Senda Reirigo (5.5 km), la Senda Perimetral (5.7 km) y la Senda de los Conventos (4.5 km). Todas ellas se pueden recorrer sin necesidad de guía y son recomendables para los aficionados al senderismo.

|

| En la ladera, una de las bocas de una galería |

|

| Oquedad conocida como "La Cuevona", resultado de una galería |

|

| Lo estábamos pasando muy bien con Arancha... aquí vemos la prohibición de acercarse a La Cuevona por posibles desprendimientos |

|

| A veces, se hacía difícil avanzar por la humedad del terreno y el barro acumulado por las lluvias caídas los días anteriores |

|

| Un momento sin niebla |

Recuerdo que en el momento de tomar la foto que veis aquí al lado, estábamos hablando con la guía de la riqueza ecológica del lugar. Nos contó entonces que, cuando se propuso la zona para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad, las delegaciones de Tailandia, Alemania y Finlandia no estuvieron de acuerdo por considerar que, en realidad, el hombre había destrozado con su actuación un entorno natural. Si bien eso fue así, lo cierto es que, desde que se abandonó la explotación, el lugar ha desarrollado su propio microclima que permite la existencia de variedades de flora autóctonas así como una gran riqueza faunística que bien justifican su conservación.

Y no solo eso. Los restos de la minería romana (los canales, los vaciados mineros...) hacen de Las Médulas un ejemplo extraordinario de la tecnología antigua. De ahí que no solo se las reconozca por la singularidad de su medioambiente (geomorfología, bosques, humedales...), sino también como Paisaje Cultural, como un espacio que aúna valores naturales y culturales.

Tienen un gran significado histórico: son un testimonio claro del cambio en la explotación de los recursos y en las formas de vida de las comunidades locales en la Antigüedad. Pero la cosa no quedó ahí, porque el proceso histórico no se cerró con la caída del Imperio romano y el abandono de la mina.

Las más de mil hectáreas transformadas en época romana dieron una nueva articulación al territorio. A través de las llanuras artificiales formadas por los estériles de la mina se crearon nuevas vías de acceso a la zona. Como ya dijimos, el Lago de Carucedo, producido por el taponamiento de un valle a causa de esos vertidos, fue más tarde un valioso recurso piscícola y hoy es un humedal protegido. Los antiguos cauces de los canales que conducían el agua utilizada en el proceso de explotación del oro han sido reutilizados por los habitantes de la zona como "carriles" o caminos de comunicación y trasiego de ganado. Los cultivos introducidos en época romana, como el del castaño, han pervivido y se han convertido en una seña de identidad inseparable de Las Médulas. Incluso la misma superficie dejada por los desmontes mineros ha dado paso a nuevas formas de explotación del suelo.

Una visita estupenda. Y ya iba siendo hora de comer. Pero los restaurantes del pueblo estaban cerrados, lo cual consideramos lógico por el día que hacía... ¿quién se iba a acercar a Las Médulas con ese tiempo? jejejejeje...

De todas formas, os dejo la foto de uno de ellos, porque lleva el nombre de "agoga", nombre de los canales por los que discurría el agua de las minas.

Mientras caminábamos hacia el coche, hice una foto a la iglesia del pueblo. Me llamó la atención esa pared fina que continúa la fachada, creo que se conoce como "espadaña", en la que se instala el campanario. Luego vería muchas más como esta durante los tres días de viaje.

Estuvimos dudando sobre si dirigirnos al Mirador de Orellán, pero lo descartamos porque empezó entonces a llover con fuerza y no era cuestión de hacer casi un kilómetro y medio de ida y vuelta desde el lugar en el que hay que dejar el coche. Queda pendiente, porque nos han dicho que las vistas sobre el paisaje de Las Médulas son impresionantes. Muy cerca se pueden también visitar las Galerías de Orellán, una serie de túneles subterráneos excavados hace más de 2000 años que permiten alcanzar una de las ventanas de la montaña.

Nos dirigimos entonces a Ponferrada.

PONFERRADA

Dejamos el coche en el Parking público Plaza del Ayuntamiento, en la Calle Ancha. Desde el parking hay una salida peatonal directa hacia la Plaza. Justo en la salida nos encontramos con una terraza cubierta perteneciente al restaurante La Violeta. Allí nos quedamos y, la verdad, tanto el servicio como la comida exquisitos.

Después de una agradable sobremesa y aprovechando que no llovía, decidimos dar un paseo por la ciudad para conocer los lugares que teníamos previstos.

|

| Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada |

En la fotografía superior apreciamos el edificio del Ayuntamiento, del 1700. Presenta dos cuerpos laterales con dos torres coronadas con chapiteles de pizarra y un cuerpo central con el escudo de Carlos II. Desde aquí se rige el municipio, capital de la comarca de El Bierzo.

Aunque hay evidencias de asentamientos desde el Neolítico, no tenemos documentos que prueban la existencia de población hasta el siglo XI. A finales de ese siglo, el Obispo Osmundo de Astorga ordenó la construcción de un puente, con la colaboración del rey Alfonso VI de León, para facilitar el paso de los peregrinos del Camino de Santiago. Este nuevo puente se reforzó con hierro, de ahí el nombre, Pons Ferrata.

En 1180, el rey leonés Fernando II concedió a la villa los primeros fueros y, posteriormente, fue donada a la Orden del Temple por Alfonso IX de León. La tradición ha atribuido a los templarios diversas hazañas en la localidad, entre ellas el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Encina en el hueco de un árbol de dicha especie. Sin embargo, la Orden fue disuelta por decisión papal a principios del siglo XIV.

Ponferrada pasó entonces a depender del linaje de los Castro, hasta que en 1374 Juana de Castro fallece sin descendencia y la población vuelve a la corona. Enrique III se la concede al Conde de Trastámara, nieto de Alfonso XI, Pedro Enríquez, que la transmitirá a su hijo Fadrique Enríquez de Castro. Parece ser que este personaje se apropió de los fondos que se habían recaudado para restaurar la muralla, por lo que el rey Juan II lo apresó y confiscó todas sus propiedades. La esposa de Fadrique, en virtud de las arras matrimoniales, reclamó la localidad, lo que hizo que el rey reconociese a Aldonza de Mendoza como señora de Ponferrada en 1431. Tras varios traspasos, acabó en manos del Conde de Lemos en 1456.

En esa época, en el contexto del conflicto por la sucesión de Enrique IV, estalló la Revuelta Irmandiña en Galicia, desde donde se expandió al Bierzo. Los Irmandiños llegaron hasta Ponferrada, donde se había refugiado gran parte de la nobleza gallega, atrincherada en su castillo, que sufrió importantes daños. Sofocada la revuelta, el Conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, en 1469, ordenó reconstruir y reparar todo aquello que había sufrido daños.

Después de nuevos problemas sucesorios, los Reyes Católicos acabaron ordenando la entrega del castillo de Ponferrada a la corona (supuestamente por haber apoyado a los enemigos de Isabel). Asimismo, las localidades del municipio pasaron a estar representadas por León.

Ya en el siglo XX, el 4 de septiembre de 1908, el rey Alfonso XIII concedió a Ponferrada el título de ciudad, coincidiendo con el centenario de la coronación de la Virgen de la Encina como patrona de la comarca.

Caminando por la plaza nos encontramos con el monumento a Pepe Cortés, el barquillero.

Cuentan en la ciudad que Pepe era bueno, amable, currante y generoso. De mediana estatura, llevaba unas gafas grandes, una boina, la chaqueta desabrochada, una cartera al cinto para el cobro, una sonrisa siempre en la cara y una ruleta barquillera. Llegó a Ponferrada en 1940, procedente de Galicia y, después de algunos años trabajando en heladerías, montó su propio negocio de barquillos con el que recorría las fiestas y las verbenas de la comarca.

Desde ahí, nos dirigimos a la Calle del Reloj. En este punto se alza la Torre del Reloj. Es la única puerta de la muralla medieval que se conserva. Con un arco de medio punto, tiene dos cuerpos de mediados del siglo XVI, uno con el escudo de armas y otro con el reloj. Se añadió a finales del XVII un tercero que remata en el capitel en el que se aloja la campana. El conjunto es de planta rectangular y estilo renacentista.

En la fotografía superior vemos el edificio que inicia la Calle del Reloj: el Museo del Bierzo, antiguo Palacio Consistorial y Real Cárcel de Ponferrada, del siglo XVI. Fue construido por orden de Felipe II, cuyo escudo figura en la fachada. Reformado entre los siglos XVIII y XIX, albergó la prisión de la ciudad hasta 1968. Estaba cerrado, pero sabemos que en su interior destacan dos patios, uno con bellas columnas del siglo XVI y otro, con un pozo y una higuera del siglo XVIII.

Haciendo esquina con la Calle Flórez Osorio encontramos el Convento de la Purísima Concepción. Inicialmente fue un palacio que desempeñó la función de sede del Ayuntamiento, hasta que este fue trasladado al Palacio de los Condes de Toro (hoy el Museo del Bierzo que acabamos de comentar). Finalmente, pasó a ser convento.

Poco después, y casi como broma, encontramos este bar: el Séptimo Cielo, jajajaja...

|

| Vista de Ponferrada desde una callecita transversal a la Calle del Reloj |

Y así llegamos a la Plaza de la Virgen de la Encina. En ella se encuentra el Monumento al Caballero Templario con la Virgen de la Encina. Mucha juerga tratando de utilizar el palo selfie.

Al fondo de la imagen, la Basílica de la Encina.

Se edificó sobre el solar de la antigua iglesia de Santa María, del siglo XII. Tenía 5 altares y un campanario con 4 campanas. Llegó un momento en que eso pareció excesivo, por lo que se decidió tirarla para iniciar la construcción actual. Hoy, la iglesia tiene planta de cruz latina con bóvedas de cañón y de crucería. La Torre, del siglo XVII, es de estilo barroco con influencia gallega. En la entrada principal vemos un arco de medio punto con columnas dóricas sobre plintos y coronado con una hornacina.

En el interior, el retablo mayor fue realizado por los discípulos de Gregorio Fernández. Destaca la Ascensión y culmina con el Cristo Crucificado, con los escudos de la ciudad a ambos lados. El retablo se levanta sobre 4 relieves de los evangelistas y diversos personajes bíblicos. Tenemos, además, una de las pocas Vírgenes negras que existen, mandada traer de Tierra Santa por el Obispo de Astorga, Santo Toribio. Para protegerla de los musulmanes se escondió y se olvidó, pero fue recuperada accidentalmente por los Templarios, que la encontraron en el hueco de una encina, de ahí el nombre.

Creemos que en la basílica Mati perdió el gorro que llevaba bajo el brazo mientras tratábamos de conseguir un euro para iluminar el Nacimiento que estaba en exposición (no solo se ilumina, sino que también se mueven algunas de las figuras que lo componen)

Bajamos por la Calle Gil y Carrasco, en donde se encuentra la Casa de los Escudos, hoy propiedad del Ayuntamiento y Museo de la Radio dedicado al gran periodista Luis del Olmo.

Casi enfrente, se encuentra la Oficina de Turismo de Ponferrada, antiguo edificio conocido como Las Cuadras. Se construyó en 1848 con piedras traídas del Convento del Carmen con el fin de alojar a los animales que llegaban con sus mercancías para la venta en el cercano mercado. Destaca en su patio, en el centro, un ciruelo. El conjunto es de estilo neoclásico.

Al final, y entre risas, acabó siendo un "ciruelo neoclásico", porque, según Pili, yo no hice la pausa entre ambas palabras, jajajajaja.

|

| He aquí el "ciruelo neoclásico" jajajaja... |

|

| El edificio bajo es la Oficina de Turismo, como veis, casi pegado al castillo |

Nos acercábamos ya al famoso Castillo de los Templarios.

El castillo es el emblema de la ciudad. Guardián del Camino de Santiago, morada de templarios y señores, referente de la arquitectura medieval en el noroeste peninsular ha sido declarado Monumento Nacional (1924) y Bien de Interés Cultural (BIC)

Está situado estratégicamente sobre un promontorio a orillas del río Sil en el que se han encontrado restos que datan de la primera Edad del Hierro. En sus 8000 metros cuadrados de superficie se han proyectado sucesivas obras, por lo que se ha transformado en uno de los edificios medievales más complejos y llenos de misticismo.

Los Templarios llegaron al castillo en 1178 con el fin de proteger el Camino de Santiago y su paso por el puente de hierro (Pons Ferrata). Permanecen durante más de un siglo. Guido de Garda, Maestre Templario, será uno de los primeros y más importantes tenentes del castillo. Refuerzan el muro del castillo y construyen diferentes dependencias: un convento templario, pallozas o viviendas, bodegas, paneras y huertos de los que apenas quedan restos.

Cuando el castillo pasó a los condes de Lemos, como ya dijimos al hablar de la historia de la ciudad, estos utilizaron la cruz de Tau como divisa de su casa nobiliaria, en ocasiones confundida con la cruz roja patada de la Orden del Temple.

Durante la visita, descubrimos la zona de murallas con tres rondas y 5 torres, el Castillo Viejo con 4 torres, el Palacio Nuevo y un extenso espacio al aire libre ocupado primitivamente por edificaciones en forma de pallozas circulares.

|

| En una de las torres del Castillo Viejo |

|

| Patio del Castillo Viejo |

En el vídeo, vemos una panorámica de Ponferrada desde la Ronda del Sil.

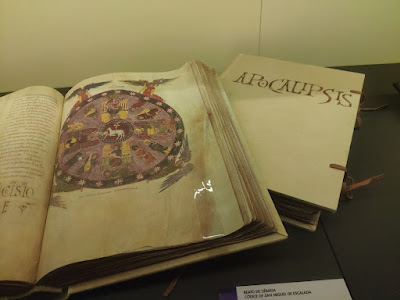

En el Palacio Nuevo se halla la exposición permanente Templum Libri, que ocupa dos salas principales. En la sala primera se muestran códices y manuscritos de contenido religioso. En la segunda se exhiben ejemplares dedicados a las Ciencias y las Humanidades. Templum Libri expone una décima parte de la colección del bibliófilo berciano D. Antonio Ovalle García, mientras que el resto, más de un millar de ejemplares, se guarda en la Biblioteca Templaria y el Centro de Estudios Históricos del Castillo, que ya no pudimos visitar por estar a punto de echar el cierre.

|

| Nuestras habitaciones |

Miércoles, 17/01/2024 (aclaro que parte de las fotos que aquí se incluyen fueron tomadas por mis compañeras):

LEÓN CATEDRAL

Teníamos una visita guiada por la catedral a las 10:45. Un poco antes de esa hora nos encontramos con nuestro guía, Kike, en los soportales que se sitúan en la plaza, al otro lado de la iglesia, junto a la Oficina de Turismo. Habíamos dejado el coche en el parking San Pedro - Catedral 2, al aire libre, que recomendamos, porque por menos de 3 euros puedes dejar el vehículo allí todo el día. Y la catedral está a menos de 2 minutos.

|

| Mati mientras caminábamos hacia la catedral |

|

| Impresionante primera vista del exterior de la catedral por su fachada sureste |

|

| Bellísima es poco decir. Esta es la fachada sur que contiene la Portada del Apocalipsis |

Del otro lado de la calle, frente a esta fachada, se encuentran el Palacio Episcopal y el Seminario anexo (en este, hoy día, solo hay tres seminaristas, por lo que el resto de las estancias se utilizan como residencia estudiantil). El Palacio es una edificación del siglo XIV que ha sufrido, a lo largo del tiempo, muchas modificaciones. De hecho, tras terminarse el ábside de la catedral, se habría construido de lado a lado de la calle una estructura de dos plantas en sillería de piedra. En la planta de arriba había un corredor que comunicaba el Palacio del Obispo con la catedral, a través de la desaparecida Torre del Tesoro. Hasta el siglo XVII se fueron añadiendo nuevas estructuras, modificándolo hasta formar un conglomerado de edificaciones. Tras el derribo de la Puerta del Obispo en 1910, se perdieron todos los edificios escondidos tras dicha puerta. Después de su última rehabilitación luce ahora un precioso patio pavimentado con piedra de León.

|

| Nueva vista de la fachada sur desde el Palacio Episcopal |

Mientras esperábamos a Kike, estuvimos haciendo tiempo sacando algunas fotos en la conocida como Plaza de la Regla. Tengo que destacar aquí la amabilidad y simpatía de toda la gente con la que nos encontramos a lo largo de todo el viaje. En este caso, un señor y luego una señora se ofrecieron a sacarnos fotos a las 4, pero además con risas y comentarios jocosos.

|

| Fachada oeste de la Catedral en la Plaza de Regla |

|

| Detalle de la parte alta de la fachada oeste |

Y ya nos reunimos con Kike, un grupo muy pequeño, nosotras 4 y dos señores más. Empezó con una explicación histórica sobre la ciudad. A veces, puede parecer que estas explicaciones sobran, pero lo cierto es que a mí me parecen básicas para contextualizar las visitas.

|

| Cristo juez en el tímpano de la puerta central |

|

| Cubiertas de crucería sencilla realizadas a finales del siglo XIX |

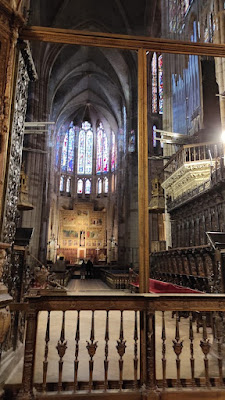

Por lo que respecta a la confección de las vidrieras, es uno de los conjuntos medievales más importante y mejor conservado del mundo. Pertenecen a tres etapas distintas, como nos explicó el guía: las de origen gótico se fechan entre los siglos XIII y XIV y ocupan, sobre todo, la parte alta, realizadas con pequeños trozos de cristal compuestos y emplomados. El segundo grupo lo componen las vidrieras renacentistas, de la primera mitad del siglo XVI, ubicadas en algunas capillas de la girola y en la capilla de Santiago, caracterizadas porque, verdaderamente, son pinturas sobre vidrio de no mucha calidad. Finalmente, están las vidrieras neogóticas de finales del siglo XIX, con un trabajo tan exquisito que realmente es muy difícil distinguirlas de las originales. La técnica era la misma.

Sobre los costados del coro se alza el actual órgano, construido por una empresa alemana e inaugurado en 2013.

El Altar Mayor está ocupado por un retablo neogótico montado con 5 tablas procedentes del retablo perdido realizado por Nicolás Francés a mediados del siglo XV y con otras de procedencia diversa. Representa la vida de San Froilán, el traslado del cuerpo de Santiago y la Presentación de la Virgen. Destacan las tablas laterales, en especial el Descendimiento de la izquierda. En el altar está el arca de San Froilán, del siglo XVI con modificaciones barrocas. Rodeando el altar hay una verja de estilo plateresco y Cárdenas también ha incorporado en la girola cristales que reflejan la luz procedente de las vidrieras.

El Cristo está rodeado por los cuatro evangelistas con sus símbolos. Marcos está representado por el león, porque sus evangelios comienzan hablando de San Juan Bautista que clama en el desierto. Su voz es fuerte como la del león, un animal noble como lo será Jesús. El toro simboliza a Lucas, porque comienza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios. El toro es el símbolo del sacrificio, el deseo de una vida espiritual que permite al hombre triunfar por encima de las pasiones animales y obtener la paz.

|

| Curiosa representación de Lucas, del que se decía que era ciego |

El águila simboliza a Juan, porque esta ave se considera sabia y clarividente; cuando vuela, mira directamente al sol. El evangelio de San Juan es el más abstracto y teológico. Finalmente, el ángel es Mateo, porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y representa el amor divino enviado a través de los ángeles a los humanos.

Enfrente de esta capilla, junto a la tumba del rey, encontramos los restos de una pintura mural, LLanto Sobre Cristo Muerto, de Nicolás Francés.

Otra de las capillas es la de la Virgen de la Esperanza o de la Concepción. Está presidida por una imagen de la Virgen, de piedra, esculpida a finales del siglo XIII. Representa a la Virgen con el Niño Dios en su vientre.

En la parte derecha del transepto, habíamos visto ya el sepulcro del Obispo Martín III Fernández, iniciador de la catedral gótica, aunque otros autores dicen que se trata de su antecesor, Munio Álvarez. Tiene tres arcos apuntados que cobijan un yacente sobre un sarcófago, este último muy deteriorado. Presenta las escenas del Calvario, pero añade otras de la infancia de Cristo y de la Pasión junto a una de carácter hagiográfico, cuyo protagonista es el propio San Martín repartiendo su capa, patrón del finado.

Cuatro capillas más completan el conjunto: la Capilla de Santa Teresa, la Capilla de San Andrés, la de Nuestra Señora del Dado y la del Tránsito. Sin olvidar las dos que dejamos atrás, en la entrada, en las bases de las torres.

Lo más impresionante de toda la portada es el tímpano, en el que destaca la imponente figura del Salvador, a cuyos pies están los cuatro evangelistas con sus correspondientes símbolos. Sin embargo, parece que aquí no se trata de un conjunto orgánico, sino que más bien encontramos figuras aisladas, con protagonismo propio y sin relato secuencial. Así, en las jambas, a ambos lados de la Virgen Madre, se hallan los Apóstoles Pedro (sostiene un libro y las llaves del cielo y de la tierra), Pablo (el apóstol de los gentiles, con una espada y un libro, evocando su martirio y las cartas que escribió) y Santiago el Mayor (muy importante en todo el templo por la protección ejercida durante la Reconquista y por lo que significaba para los peregrinos europeos que hacían el Camino hasta Santiago de Compostela), por el lado izquierdo, y la escena de la Anunciación con San Andrés, a la derecha.

|

| Por encima de la arcada del Claustro sobresale lo que sería la fachada norte |

Como se puede apreciar en el vídeo, el Claustro tiene planta cuadrada con 8 tramos por lado, arcos apuntados y bóvedas decoradas con medallones relacionados con la Virgen de Regla, a quien está dedicada la Catedral.

LEÓN CIUDAD

En un principio, Kike repitió las explicaciones sobre la ciudad y la fachada de la catedral a los del nuevo grupo. Pero luego ya iniciamos el camino por las calles.

Dejamos en la Plaza la escultura en honor a los constructores de catedrales y el magnífico edificio del Museo Sierra Pambley situado junto a las dependencias de la Fundación Sierra Pambley. Se trata de un antiguo caserón del siglo XIX, un buen ejemplo de casa burguesa que une los recuerdos de dos importantes familias de la hidalguía leonesa con las novedades que incorporó un hombre emprendedor y entusiasmado con el progreso que ofrecían los avances científicos y técnicos de su tiempo.

Tomamos la calle Sierra Pambley y Kike nos señaló la situación del Four Lions Brewery, una fábrica de elaboración de cerveza artesana ubicada en pleno centro histórico. Se pueden degustar sus variedades de cerveza, sus tapas y conocer el proceso de elaboración.

|

| Esquina del Four Lions Brewery |

Nos desviamos por la calle Dámaso Merino, a la derecha. A la izquierda, en esa misma calle, se halla el Hotel Camarote. Es un edifico neogótico de principios del siglo XX, en cuyo último piso hay una terraza semicubierta en la que es posible tomar algo mientras se disfruta de unas impresionantes vistas sobre la Catedral.

Llegamos a la Calle Cervantes. Nos detuvimos para que Kike nos explicara que habíamos alcanzado el famoso Barrio Romántico de León, el barrio de moda de la ciudad. Junto con el Barrio Húmedo, del que lo separa la Calle Ancha, son los dos puntos que el visitante no puede dejar pasar al recorrer el casco viejo. Se disputan la hegemonía en cuanto a gastronomía y tapas.

¿De dónde le viene el nombre? Hay quien dice que sus callejas y sus espectaculares monumentos le dan cierto aire de romanticismo. Parece ser, también, que era una zona habitual de paseo para los enamorados.

En todo caso, León es sinónimo de tapas, una costumbre que consiste en ir de bar en bar, en donde con cada vino o corto de cerveza te sirven un pequeño plato con la especialidad de la casa de forma totalmente gratuita. En el caso del Barrio Romántico, los bares suelen estar abiertos durante todo el día, mientras que en el Barrio Húmedo abren más bien al atardecer.

Algunos de los locales más famosos de esta zona son el Bar Correo, la Taberna Pajarín, Cervantes 10 Vermutería, el Patio y la Trébede. La calle del Cid es su eje central. La tradición asegura que aquí habitó el legendario Cid Campeador.

A partir del Bar El Gallinero, la calle Cervantes se transforma en la Plaza Torres de Omaña y después, en la calle de Fernando G. Regueral. Así, llegamos al cruce con la Plaza San Isidoro. Y nos encontramos con la Columna Trajana.

Se trata de un monumento conmemorativo, inaugurado en 1968, para celebrar el XIX centenario de la fundación de la Legio VII Gemina. Kike nos dio un dato curioso: parece ser que los monumentos relacionados con la historia romana son costeados en parte por el gobierno italiano.

La cara del pedestal de la columna que se orienta hacia la plaza reproduce una inscripción romana cuyo original se encuentra depositado en el Museo de San Isidoro. Ahí se cita la fecha exacta de la fundación de esa legión.

Estábamos ya en la Basílica de San Isidoro.

Es uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más destacados de España, por su historia, arquitectura, escultura y objetos que se han podido conservar. Fue construido y engrandecido durante los siglos XI y XII. La parte occidental del edificio está adosada y superpuesta a la muralla romana.

En su origen fue un monasterio dedicado a San Pelayo, aunque se supone que anteriormente se asentaba en sus cimientos un templo romano. Con el traslado de los restos de San Isidoro se cambió la titularidad del templo. Pero antes de llegar a la edificación actual, se pasó por diversas etapas: en un principio fue una iglesia de tapial y ladrillo que mandó construir Alfonso V en honor de San Juan Bautista. Esta fue reedificada en piedra, con estilo románico, por Fernando I y Sancha, ya bajo la advocación de San Isidoro, en 1063. Posteriormente, fue ampliada por Sancha Raimúndez, en el siglo XII, dando lugar a la que hoy contemplamos.

La iglesia actual presenta planta de cruz latina en tres naves, la central de mayor altura que las laterales. De la cabecera original del siglo XII solo quedan los dos ábsides semicirculares de las naves laterales. La capilla mayor fue reedificada en estilo hispano flamenco por el maestro Juan de Badajoz el Viejo. En el altar mayor, reposan los restos de San Isidoro, en una urna de plata fundida en el siglo XIX.

En la fotografía superior vemos la fachada sur en la que se abren sus dos puertas principales: La del Perdón se abre en el muro del crucero. Está decorada con un tímpano bellamente esculpido con las escenas del Descendimiento, el Sepulcro vacío y la Ascensión. Por encima, aparecen las figuras hieráticas y solemnes de San Pedro y San Pablo.

Al templo se accede por la Puerta del Cordero, con arco de medio punto y también un bello tímpano. La remata una figura ecuestre de San Isidoro encima del Escudo Real de España.

En el tímpano vemos la Ascensión del Cordero que sujeta con una de sus patas la Cruz. También se representa la escena del sacrificio de Isaac. En el intradós se presentan motivos geométricos. A la derecha, la imagen de San Pelayo, procedente del templo anterior y, a la izquierda, San Isidoro de Sevilla, Doctor de España, escenas del Rey David y los Músicos.

Antes de entrar, Kike nos dijo que prestásemos atención y que al salir le dijésemos algo que habíamos visto y que nos había llamado la atención. Y sí, es curioso: cada banco tiene en su parte baja posterior su propio radiador (lógico si pensamos en el frío que hace en León en invierno).

Sorprende la Capilla Central, de estilo hispano-flamenco, como ya dijimos, rematada con bóveda de estrella, con el Coro del siglo XV a los pies. El retablo está compuesto por 24 tablas renacentistas.

El guía nos aconsejó que luego, por nuestra cuenta, visitásemos el Museo.

Seguimos, pues, nuestro recorrido por las calles de la ciudad. Bajamos la Plaza de San Isidoro y torcimos a la izquierda por la calle Ruiz de Salazar. Pasamos junto a la escultura conocida como Homenaje a las Infantas de León. El conjunto, realizado en 2002, se colocó inicialmente en la fachada principal de San Isidoro, lo que provocó fuertes críticas en la ciudad, por lo que se cambió rápidamente de ubicación. Al final, se decidió dejar la escultura en la plazoleta situada entre las escaleras y la rampa que conducen a la Colegiata románica.

Las tres esculturas representan a las tres infantas del Reino de León: Doña Sancha y sus hijas, Urraca y Elvira. Fueron las tres mujeres que más contribuyeron al desarrollo de la Basílica de San Isidoro. Sus restos reposan, desde hace 8 siglos, en el Panteón Real.

Durante el recorrido a pie, se puede ver parte de las murallas de la ciudad. A este respecto, Kike nos explicó que no quedaban muchos restos, pero, sin embargo, es fácil saber cuándo estamos dentro del antiguo recinto y cuándo salimos de él. ¿Cómo? Si miramos al suelo, veremos en distintos lugares unas huellas de lo que se supone que es una sandalia romana, que unas veces mira en un sentido y otras, en otro, con lo cual nos va guiando para saber en dónde estamos con respecto al antiguo campamento romano, si entramos o salimos de él.

Cruzamos la calle Pilotos Regueral y nos encontramos con otros dos edificios imprescindibles de la ciudad de León.

|

| A la derecha, el Museo Casa Botines de Gaudí. A la izquierda, el Palacio de los Guzmanes, actual Diputación Provincial de León. |

La Casa Botines o Casa Fernández y Andrés está en proceso de reformas. Se trata de un edificio de estilo modernista que, originalmente, era un almacén textil y residencia particular. Fue construida y diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí entre 1891 y 1892. Fue declarada Monumento Histórico de Interés Cultural en 1969. En la actualidad acoge el Museo Casa Botines Gaudí, gestionado por la Fundación Obra Social de Castilla y León.

El término "Casa Botines" deriva del apellido del fundador de la sociedad, un empresario y comerciante de origen catalán. Sus socios, Mariano Andrés González-Luna y Simón Fernández Fernández, fueron los responsables del encargo de la casa a Gaudí.

La obra pertenece al período neogótico de Gaudí, en un momento en el que era uno de los estilos historicistas de mayor éxito. El arquitecto estudió con profundidad el gótico catalán, balear y rosellonés, así como el leonés y el castellano, y llegó al convencimiento de que era un estilo imperfecto. Por eso, en sus obras, eliminó la necesidad de contrafuertes.

La construcción del edificio no estuvo exenta de polémica, ya que el Ayuntamiento, a instancias de un vecino, pensaba que era un atentado al lucimiento de la fachada del Palacio de los Guzmán, que se hallaba justo enfrente. La resolución judicial, no obstante, reconoció a los propietarios una superficie de 800 metros cuadrados.

La construcción se terminó tras diez meses. La imagen de San Jorge y el Dragón fue colocada con posterioridad al fin de las obras, un año más tarde, en 1893. Y, en 1953, durante unas obras en las que se pretendía sustituir la estatua de San Jorge por una de la Virgen del Camino, patrona del Reino de León, se encontró detrás de la estatua un tubo de plomo que contenía una serie de documentos relativos a la obra, entre ellos los planos del edificio firmados por Gaudí, el contrato de propiedad del solar, el acta de conclusión de las obras y unos periódicos locales. Finalmente, la estatua original fue sustituida en 1956 por una réplica.

Como ya hemos señalado, justo enfrente se sitúa el Palacio de los Guzmanes. A pesar de quedar inconcluso en su día, se convirtió en el palacio más importante de la ciudad. Fue declarado Monumento Histórico en 1963.

Fue mandado construir por D. Ramiro Núñez de Guzmán, antiguo líder comunero, sobre los solares que ocupaban las casas señoriales de su linaje, uno de los más antiguos de León y una de las casas nobles más influyentes y poderosas. D. Rodrigo quiso edificar un palacio que se diferenciase del entorno por sus dimensiones y por la estética renacentista. Así, se diseñó un palacio rectangular con patio central. Pero, para ejecutarlo, tuvieron que derribar parte de los cubos y lienzo de la muralla romana, ya que el solar inicial no era suficiente. A lo largo de los siglos, ha sufrido distintas remodelaciones.

La fachada principal sigue el esquema del Palacio de Monterrey de Salamanca, con tres cuerpos, bajo con ventanas enrejadas, el principal con balcones rematados en frontispicios y el superior con galería corrida. Las torres de los extremos presentan un cuerpo más.

En esta plaza, la de San Marcelo, nos podemos sentar en un banco ocupado por una escultura de bronce. Resulta ser la figura de Gaudí a tamaño natural, con el rostro pensativo y tomando notas en un cuadernillo. Fundida en 1998, ya solo llama la atención de los turistas, para los lugareños está perfectamente integrada en el entorno.

Vemos, en el otro extremo, una estilizada paloma que observa la escena. Esto se debe a la habitual presencia de estas aves en la plaza, también conocida como Plaza de las Palomas.

Subimos luego por la Calle Ancha, eje de la ciudad.

Por la Calle Regidores, a mano derecha, pasamos al Barrio Húmedo. De nuevo, el lugar ideal para los amantes de la gastronomía y del tapeo.

Sin embargo, nos detenemos primero en la Plaza Conde Luna, en donde se encuentran los restos del Palacio del mismo nombre, del siglo XIV. Está situado en el corazón de la zona antigua, en un lugar que era el centro político de la ciudad altomedieval. El conjunto presenta tres partes: el cuerpo gótico, la torre renacentista y la parte central enmarcada por ambos.

En la foto superior vemos el cuerpo gótico. Tiene dos niveles. En el inferior, se abre una puerta adintelada cobijada por un arco apuntado. El tímpano conserva tres escudos pertenecientes a las familias promotoras de la obra: el central, de los Quiñones, y los laterales, de los Bazán. Los primeros, enemigos acérrimos de los Guzmán. El superior presenta una arquería de triple vano con arquillos de medio punto que se apoyan en columnas y capiteles reutilizados.

En este palacio estuvo instalado muchos años el Tribunal de la Inquisición. Fue declarado Monumento Histórico en 1931. Actualmente, es la sede del Patronato de la Fundación León Real. Ha sido restaurado completamente para ser utilizado como sede de exposiciones temporales y se ha convertido en el Centro de Interpretación del Reino de León. Además, ha sido cedido parcialmente por el Ayuntamiento de León a la Universidad de Seattle, que utiliza el edificio como sede en España para el aprendizaje del español por parte de sus alumnos. Nuestro guía nos dijo que toda la semana siguiente tendría que estar ahí para recibir a los posibles visitantes.

Justo enfrente se sitúa el Mercado que, por su escaso uso, está a punto de ser transformado en un espacio de restauración con distintos locales que pasarán a compartir la zona central para que los clientes se sienten y disfruten de la opción elegida.

Seguimos por Rincón Conde Rebolledo y torcimos a la izquierda en C. Conde Rebolledo. Allí está Embutidos J. Panizo, donde, por la tarde, compramos productos típicos como cecina y chorizo. Una vecina nos lo recomendó como uno de los mejores lugares para adquirirlos.

Desde ahí nos dirigimos a la Plaza Mayor, en donde estaban ya cerrando los puestos del mercadillo que se celebra todos los miércoles.

Durante la Edad Media, y hasta el siglo XIX, fue el gran centro comercial de la ciudad. Había mercado dos veces por semana, con todo tipo de comercios, especialmente de productos alimenticios, pero también boticas, ferreterías, platería, artesanía, etc. Hoy se celebra los miércoles y sábados. Normalmente, se pueden encontrar frutas, verduras, hortalizas, legumbres, puestos de embutidos, quesos y bacalao. En ocasiones se utilizó como plaza de toros, para celebrar ejecuciones públicas y, sobre todo, para celebraciones de la Corte Isabelina. También fue en esta plaza donde se dio el grito de guerra contra la ocupación francesa en 1810.

La plaza no es totalmente cuadrada, sino que presenta una forma ligeramente trapezoidal. Ocupa unos 4000 metros cuadrados. Está rodeada por soportales con arcos de medio punto sostenidos por pilares de piedra, que sustentan viviendas de dos plantas construidas en ladrillo. La primera planta presenta un balcón corrido, mientras que la segunda tiene balcones independientes. Tan solo el Mirador interrumpe la sucesión de los soportales.

La plaza actual se levantó tras un incendio en el siglo XVII.

Y aquí terminó la visita guiada. No sin que antes Kike nos explicara el porqué del nombre del Barrio Húmedo que, como ya dijimos, incluye toda esta parte. Hay quien lo relaciona con la afición a "mojarse" por dentro mientras se tapea en sus bares, mesones, restaurantes y pubs. Sin embargo, algunos investigadores han señalado otro origen: el vino no iba embotellado y siempre se escapaban algunas gotas de los recipientes usados para transportarlo y servirlo y, como no se evaporaba, la gente decía que las calles estaban húmedas y resbaladizas.

Antes de pensar en tapear o comer, también por recomendación del guía, nos acercamos a la famosa Plaza del Grano, conocida así porque aquí había mercados en los que se vendían granos y otros productos del campo. Su nombre oficial es Plaza de Santa María del Camino, ya que aquí se encuentra la iglesia del mismo nombre. Destaca su típico empedrado leonés.

La plaza es de planta irregular y se encuentra parcialmente porticada. El centro de la plaza presenta una fuente con dos niños que representan a los ríos Bernesga y Torio, que confluyen en la ciudad. La fuente tiene un pedestal en el que se eleva una columna con capitel de hojas de acanto y espadaña y en lo alto dos escudos de la ciudad. Los niños están unidos a la columna y bajo sus brazos, cruzados por la espalda, una máscara de león vierte agua en un cuenco.

Empezaba a chuviscar y el estómago nos estaba diciendo que hacía rato que deberíamos haber comido. Echamos un vistazo por los bares de este barrio, pero la mayoría estaban cerrados, no sabemos si porque el día no se prestaba o porque, efectivamente, solo abren por la tarde. Igual que hicimos al hablar del Barrio Romántico, vamos a citar algunos de los más famosos de esta zona: la Bodega del Húmedo, la Parrilla del Húmedo, el Restaurante Casa Mando, el Bar el Gaucho y el Mesón Jabugo.

Tomamos una tapa de patatas con pimentón en un bar y en otro, sopa de ajo. A este segundo pertenece la foto que sigue, con recuerdos de otra época.

Creo recordar que aún tomamos otra tapa, pero decidimos buscar mejor un sitio para comer. No es que lo de las tapas esté mal, pero el tomar un vino o un corto con cada una, a esas horas, como para acabar perjudicadas.Como ya dije antes, terminamos en El Patio, en el Barrio Romántico. Kike nos había hablado de la terraza del Hotel Barceló, del Restaurante NiMÚ, con unas vistas magníficas de la ciudad, pero estaba cerrado. Por cierto, cerca del Hotel Occidental León Alfonso V y de la Plaza de Santo Domingo, próximo al Hotel Barceló, se alza este edificio de gran belleza, obra también de Cárdenas.

Nos dirigimos, luego, al Museo de la Basílica de San Isidoro, en donde, lamentablemente, no pudimos sacar fotos. Nos enseñaron la Biblioteca con libros de gran antigüedad, entre los que destacaban los que se usaban para que los cantantes del coro pudieran ver la música (enormes y algunos de gran peso). También vimos una sala en la que se han restaurado las pinturas de los muros y se nos explicó el procedimiento de restauración (la tendencia actual es la de mantener solo aquello que era original, eliminando todos los añadidos de otras épocas... si, además, falta una parte, por lo que sea, no se completa y ese espacio se deja en blanco en la pared... el efecto final resulta extraño)

No obstante, lo más destacable es el Panteón de los Reyes, conocido como la "Capilla Sixtina del Arte Románico". Su parte central es un espacio cuadrangular dividido en tres naves de dos tramos, separadas por medio de dos columnas en cada lado. En el techo, seis bóvedas de arista que, en el siglo XII, se decoraron con uno de los conjuntos pictóricos más importantes del románico español. Son pinturas realizadas al temple sobre una base de estuco. El ciclo pictórico comienza con la Anunciación y termina con la Crucifixión.

Entre todas las escenas destaca el Cristo en Majestad y el ciclo dedicado a los meses del año. La visita era guiada, única forma de acceder al interior del Museo los miércoles por la tarde, por lo que no te dan tiempo para detenerte en la contemplación de todas las imágenes, muchas de ellas acompañadas de inscripciones que ayudan a interpretar la escena representada.

La escena de Cristo en Majestad aparece en la bóveda del espacio central. Cristo aparece enmarcado por la almendra mística, bendiciendo con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene un libro en donde se lee EGO SUM LUX MUNDI. Está sentado, con los pies apoyados sobre la tierra. Sobre el fondo azulado con estrellas destacan, a ambos lados de la cabeza, las letras alfa y omega.

En cuanto a los meses del año, se representan en doce medallones en los que se recogen las labores propias de cada uno. Es muy curiosa la imagen de enero, representado por Jano, el dios romano de las dos caras: despide el año anterior y da la bienvenida al nuevo.

Otras dependencias que forman parte del conjunto son La Torre del Gallo, el Claustro y el Museo de San Isidoro.

Otras dependencias que forman parte del conjunto son La Torre del Gallo, el Claustro y el Museo de San Isidoro.

La Torre, en la foto superior, se construyó en tres fases. Los dos primeros tramos se fechan en el siglo XI y fueron concebidos como un recinto defensivo. El siguiente, del siglo XII, actúa a modo de torre para las campanas. Se remata con una veleta en forma de gallo, de ahí el nombre, cuyo original se conserva en el Claustro y que, al parecer, era un aguamanil procedente del golfo pérsico, datado en el siglo VI, que habría llegado a León a través de Al Andalus, seguramente como obsequio para el rey.

El Claustro apenas conserva nada de la época medieval. La mayor parte es del siglo XVI, aunque el segundo piso fue añadido en el XVIII. Sin embargo, fue aquí donde Alfonso IX convocó las primeras cortes a las que acudieron representantes del pueblo, como ya señalé en otro momento, en 1188. En 2013, la UNESCO las reconoció en el Programa Memoria del Mundo como "el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo".

La modernidad de estas cortes la vemos en sus resoluciones. Se promulgaron leyes para proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio rey. Así, se reconoció, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, del correo, la obligación del rey de convocar cortes para declarar la guerra o la paz... Este importante conjunto de decretos se conoce como "Carta Magna Leonesa".

En el Museo, situado encima del Panteón, se conservan algunas piezas muy importantes. Una de las más sobresalientes es el famoso Cáliz de Doña Urraca. Se trata de un objeto suntuario de época romana, compuesto por dos cuencos de ágata (el superior montado sobre el segundo, que está en posición invertida), enriquecidos con oro, plata, esmaltes y piedras preciosas por Doña Urraca en el siglo XI. Ambos cuencos se unen por un grueso nudo de oro de gran calidad.

La tradición dice que es el cáliz de la Última Cena, el Santo Grial... Las fuentes dicen que esta reliquia se encontraba en el Santo Sepulcro de Jerusalén, hasta el año 1009, en el que la ciudad fue saqueada por Al-Hakam. A través de dos documentos hallados en la Biblioteca de El Cairo, los investigadores defienden que, en el siglo XI, Egipto atravesaba una gran hambruna provocada por una sequía, por lo que el califa pidió ayuda al pueblo musulmán. El emir de Denia, un pequeño taifa de la península, envió barcos con alimentos. El califa le pagó con la reliquia. A su vez, el emir de Denia, para ganarse el favor del reino cristiano, se la regaló al monarca leonés.

Una visita realmente interesante. Tenía razón Kike, que nos había dicho que irse de León sin visitar el Museo de San Isidoro era, de todo punto, impensable.

Hicimos las compras que dije anteriormente y recogimos el coche. Pero antes, en la calle Ancha, tuvimos ocasión de detenernos ante el escaparate de la Farmacia Merino. Abierta en 1827, ha sido testigo del devenir de la ciudad desde hace más de un siglo. Sus estanterías y su artesonado son una visita obligada para quienes recorren León. Se mantienen otros elementos propios de una farmacia antigua, como una balanza hecha en Ohio, la caja registradora, el despacho, los frascos de cerámica o los candelabros que daban luz.

Nos quedaba la visita al Convento de San Marcos, hoy Parador Nacional. Aparcamos justo al lado. La idea era visitar su claustro, pero solo es accesible para los huéspedes. No obstante, aprovechamos para descansar y tomar una copa (y reírnos con el palo selfie, que decidió morirse en ese momento, jejejeje).

|

| Junto al parking |

Como se aprecia por las fotografías, es una de las grandes joyas renacentistas de la arquitectura española. Los orígenes, sin embargo, se remontan al siglo XII cuando, en tiempos de Alfonso VII, su hermana, Sancha Raimúndez, realizó una donación destinada a la construcción de un modesto edificio para los pobres. Se convirtió, así, en un templo-hospital para los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. Asimismo, el edificio se convirtió en residencia de la Orden de Santiago.

|

| Una de las escaleras de acceso a los pisos superiores |

|

| Detalles decorativos junto a la escalera |

|

| Detalles del techo |

|

| Monumento al peregrino frente a la portada del convento de San Marcos |

LEÓN LEYENDAS

Pero antes de seguir con el viaje, no quiero dejar pasar este aspecto. La verdad que quedamos muy sorprendidas de la cantidad de leyendas que encierra esta ciudad. Además de la del topo, la del moro, la de Simón el Mago o la de la Virgen de los Dados, hay muchas otras que merecen la pena.

- En la capilla de la entrada de la Catedral está la tumba del hombre decapitado, un caballero que fue encontrado durante unas excavaciones y que se dice que solloza buscando su cabeza cuando la catedral se vacía de visitantes.

- En 1991, un hombre rompió una vidriera para entrar a buscar vampiros. Dañó el sepulcro de un Infante. Desde entonces, cuenta la leyenda que se levanta por la noche a deambular por la iglesia.

- También dicen que da paseos Ordoño II, acompañado de su galgo y una corte de obispos llamada la Santa Compaña leonesa.

En este enlace podéis encontrar muchas otras curiosidades.

Y en este otro, misterios relacionados con la Casa Botines.

Jueves, 18/01/2024 (aclaro que parte de las fotos que aquí se incluyen fueron tomadas por mis compañeras):

ASTORGA

Este municipio es cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España. Su jurisdicción abarca la mitad de la provincia de León y parte de las de Ourense y Zamora.

Al igual que la capital de la provincia, Astorga nació como campamento militar romano, en este caso de la Legio X Gemina, a finales del siglo I a. C. Se desarrolló como importante nudo de comunicaciones del noroeste peninsular y gozó de cierta prosperidad en los dos primeros siglos de nuestra era gracias a la minería del oro. Fue parte del reino de los suevos y, en el año 714, fue conquistada por las tropas musulmanas, aunque sería recuperada por la monarquía asturiana a mediados del mismo siglo. No obstante, en tiempos de Almanzor, sufriría tres veces más el acoso musulmán.

A partir del siglo XI, y gracias al desarrollo del Camino de Santiago, la ciudad experimentó un progresivo desarrollo en el que la Iglesia tuvo un papel protagonista. A principios del siglo XIX, fue una de las primeras ciudades que se levantó contra la ocupación francesa, con el amotinamiento de campesinos y jornaleros el 2 de mayo de 1808.

A mediados del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar un importante desarrollo industrial con la llegada del ferrocarril. Destaca la industria del chocolate. Sin embargo, hoy día, su economía está basada en el turismo cultural... la Catedral, el Palacio Episcopal, la Casa Consistorial y la ergástula romana (antigua construcción romana) son Bienes de Interés Cultural.

Empezamos nuestra visita por el Palacio Episcopal de Astorga o Palacio de Gaudí. Dejamos el coche por la calle que baja hacia la estación, por la parte de atrás del Palacio. Y desde ahí tenemos las primeras vistas, acompañadas por las de la Catedral.

|

| Por la antigua puerta romana vamos a acceder a la fachada posterior de la Catedral y, desde ahí, caminar hasta el Palacio |

El Palacio Episcopal de Astorga es un edificio neogótico proyectado por Antonio Gaudí. Es, junto con El Capricho, de Comillas, y la Casa Botines, de León, una de las tres únicas obras que el arquitecto realizó fuera de Cataluña. Desde 1962, alberga el Museo de los Caminos, dedicado al Camino de Santiago.

|

| Vista del Palacio desde la recepción de visitantes |

Cuando Gaudí recibió el encargo del obispo Joan Baptista Grau, amigo personal del arquitecto, estaba ocupado con varios trabajos, por lo que no podía trasladarse a Astorga. Pidió entonces que le enviaran fotos, dibujos y toda la información necesaria sobre el lugar para comenzar el proyecto de manera que armonizase con las edificaciones cercanas. Hizo los planos y los envió a Astorga. Con algunas modificaciones, fueron aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en febrero de 1889.

Gaudí solicitó que se ocuparan de la obra albañiles que ya habían trabajado con él en Cataluña, para que pudieran seguir la obra cuando él no estuviese presente. Pero, al morir el obispo en 1893, el arquitecto dimitió por desavenencias con el Cabildo. Las obras estuvieron paradas varios años (faltaban el piso superior y la cubierta). En 1905, el nuevo obispo intentó la vuelta de Gaudí, sin éxito. Finalmente, el edificio fue terminado entre 1907 y 1915 por Ricardo García Guereta, arquitecto diocesano de León, que siguió las directrices del catalán, aunque con un sello más convencional. Es por eso que unas esculturas de ángeles que iban a coronar la estructura se colocaron en el jardín del Palacio.

El Palacio de Astorga es un edificio con aire medieval, como vemos por las fotos superiores. Tiene planta de cruz griega, sobre la que se superpone una planta cuadrada, con cuatro torres cilíndricas en las esquinas y rodeado por un foso. En dos de los laterales presenta unos cuerpos salientes de base rectangular, mientras que en los otros dos se abren la torre de entrada y la capilla: la primera es de base cuadrada, la segunda es también rectangular y está rematada con un ábside y tres absidiolos.

A la fachada principal se accede por una escalinata circular situada en un puente sobre el foso. El pórtico de entrada tiene tres arcos abocinados hechos con sillares separados entre sí por contrafuertes inclinados, con largas dovelas que recuerdan las masías catalanas del siglo XV. En su interior se halla una bóveda sujeta por arcos apuntados sobre pechinas. En el segundo y el tercer piso de la fachada abundan los vanos decorados con vidrieras y remata esta fachada el escudo del obispo Alcolea en granito. La estructura del edificio se sustenta en pilares con capiteles decorados y en bóvedas de crucería sobre arcos ojivales de cerámica vidriada. Se remata con un almenado de estilo mudéjar.

En el interior hay 4 niveles: un semisótano, la planta baja (para dependencias administrativas), el piso principal (con la estancia del obispo, el salón del trono y la capilla) y el desván. La gran riqueza decorativa se aprecia no solo por la variedad de materiales empleados (granito, ladrillo, yeso, mosaico, cerámica, vidrieras) sino también por los distintos capiteles que Gaudí diseñó para las diversas columnas. Como Museo, todo el edificio, especialmente la planta baja y el semisótano, contiene importantes obras de arte.

|

| Marusela en la puerta de entrada |

Empezamos la visita por la planta baja. Contiene un gran vestíbulo del que parte la escalera noble. La gran altura permite la apertura de grandes ventanas de forma triangular, que proporcionan una gran luminosidad. El vestíbulo está decorado con 14 pinturas de Modesto Sánchez Cadenas.

También se encuentran en esta planta la secretaría, la residencia del secretario, el provisorato y la estancia del provisor, la estancia del mayordomo, la portería y un almacén. Siguiendo la escalera de caracol hay un entresuelo en el que se situaban la cocina, la despensa y el lavadero.

La planta noble contiene un vestíbulo que da acceso al resto de dependencias, con una bóveda de crucería sostenida por 4 columnas de granito y con una profusa decoración cerámica. Como vemos en la fotografía inferior, a la izquierda está el Salón del Trono.

Se accede a él por una puerta de tres arcos escarzanos, con decoración de cerámica y de granito de caprichosas formas, así como múltiples vidrieras. La silla del trono está enmarcada por un baldaquino diseñado por el propio Gaudí, elaborado en granito, que forma un cuerpo con la pared exterior de la fachada, con decoración de palmeras y cruces. Destaca también la chimenea, situada en un pórtico bajo un arco escarzano, con una celosía de ocho ventanas apuntadas.

|

| Los búhos mirando hacia el trono simbolizan la sabiduría que ha de tener el Obispo para regir la diócesis |

|

| Chimenea del Salón del Trono |

La estancia del obispo está formada por una antesala, la cámara que alberga la alcoba, el despacho y una rotonda con un cuarto de baño.

|

| En el despacho del Obispo |

El comedor destaca por su luz y colorido y da acceso a las terrazas del primer piso. Sus vidrieras están decoradas con flores y frutos.

Cierra el conjunto de la planta noble la Capilla. Es una estancia sin columnas con un acceso en forma de dos arcos apuntados. En las paredes hay frescos con diversos temas bíblicos. El altar es de mármol blanco con una escultura de la Virgen de la Azucena. Las capillas situadas en el ábside albergan cuatro estatuas de santos españoles. Las vidrieras contienen escenas de la vida de Jesús y María, así como de Adán y Eva. Sobre la entrada de la capilla hay dos balcones a modo de coro decorados con mosaicos de tonos azules y con unas inscripciones que señalan el comienzo y la finalización de las obras del templo.

El tercer piso, destinado a desván, tiene la misma disposición que los pisos inferiores. Contiene la Biblioteca del Obispo. En los años 1950 se reformó para incluir una cocina y cuartos de baño. Desde aquí se accede a las terrazas superiores, que destacan por sus balaustradas caladas.

|

| Vista de la planta noble desde el desván |

|

| Vista del altar y los ábsides de la Capilla desde el desván, desde el balcón que a modo de coro se sitúa sobre la puerta de entrada |

|

| Motivo decorativo que se repite en el desván |

|

| Maquetas del conjunto arquitectónico formado por la Catedral y el Palacio. En este caso, la fachada principal de la Catedral |

|

| La Catedral junto a la iglesia de Santa Marta |

|

| Y aquí la maqueta del Palacio y al fondo, la Catedral |

En el sótano hay una colección de objetos arqueológicos de las épocas romana y medieval hallados en el subsuelo de la villa, así como en León, Lugo, Ourense y Zamora.

Salimos luego al jardín y dimos una vuelta por las murallas.

La integran tres portadas y un hastial (parte superior triangular de la fachada de un edificio, en la cual descansan las dos vertientes del tejado), primorosamente tallado y flanqueado por dos torres gemelas de planta cuadrada, unidas por graciosos arbotantes y puentecillos al cuerpo central y coronadas por chapiteles.

El espacio interior de la catedral impresiona por su luminosidad y su sorprendente elevación. Marusela la recordaba mucho más oscura, sin embargo, actualmente, esa no es la sensación que produce, si bien es cierto que, a medida que avanzas, se van encendiendo las luces.

La nave central es más alta que las dos laterales. Muestra de la influencia alemana son las bóvedas correspondientes a las capillas absidiales. En las bellas crucerías estrelladas convive el racionalismo gótico con la lujosa estética del tiempo de los Reyes Católicos.

En la Capilla Mayor nos encontramos con el gran retablo de Gaspar Becerra. Es una obra maestra del Renacimiento español. No solo asombra por sus majestuosas dimensiones, sino por la lograda síntesis de las Bellas Artes, de la teología y la piedad en perfecta armonía de cultura y fe.

Becerra trajo de Italia el clasicismo del Renacimiento, el patrón estético de Miguel Ángel, y supo adaptar el arte español. El retablo está constituido por banco, tres cuerpos y ático o remate. Se organiza en cinco calles, entre las que destaca la central, que representa a la Asunción y en donde vemos también la Coronación de la Virgen. Toda la iconografía está dedicada a la vida de Cristo y de la Virgen. El Calvario del ático es de grandes proporciones. En el centro del banco está consagrado el Sagrario y, a ambos lados, los relieves de las Virtudes.

Frente al Altar Mayor se alza el Coro, cuya sillería renacentista pertenece al segundo cuarto del siglo XVI. Está realizada en madera de nogal sin policromar. Los respaldos de los sitiales altos y bajos fueron tallados siguiendo un amplio programa iconográfico sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El resto de las tallas, en las misericordias y apoyamanos, se elaboró, en algunos casos, siguiendo temas góticos (como los perros que fuman en pipa mientras juegan a las cartas) y, mayoritariamente, con temas renacentistas.

|

| En primer plano, uno de esos enormes y pesados libros con la música, como los que ya habíamos visto en el Museo de San Isidoro en León |

|

| Trascoro |

|

| Órgano sobre la sillería del coro, con 2830 tubos y 3 teclados |

|

| Reja que cierra el espacio del coro |

El trascoro que vemos en una de las fotografías superiores es una obra neoclásica, ejecutada en mármol, jaspe, alabastro y bronce. Consta de un solo cuerpo y tres calles. En las laterales, vemos escenas esculpidas sobre San Pedro y San Pablo, rematadas por frontones triangulares. En la calle central se abre una hornacina dispuesta entre columnas que acoge una imagen de la Virgen de Valvanera. Sobre el arco de la hornacina hay un sol esculpido con cuatro angelotes entre nubes y, en el centro del sol, la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Encima de este cuerpo hay un friso bastante ancho y, sobre él, en el centro, está la gran imagen del Obispo Santo Toribio.

Algo que no puedo dejar de señalar y que realmente me impresionó fue la visita virtual con gafas de 360º con vuelo de dron. El recorrido de la catedral lo habíamos iniciado en el Museo y de ahí pasamos a una sala en la que disfrutamos de esa maravillosa grabación. Es la segunda catedral en España que incorpora este servicio.

En la reserva de Trip Advisor no me habían dado hora concreta, daba la impresión de que entre 11 y 20:00 se podía ir a cualquier hora. En realidad, no era así. El dueño de la cervecería contaba con nosotras a las 7 de la tarde (hora para nosotras impensable, porque ya estaríamos de camino a Vigo). Sin embargo, ya que estábamos allí, tuvo la amabilidad de atendernos (eso sí, no le dio tiempo a preparar los pinchos para acompañar la degustación de diferentes tipos de cerveza... ¡qué se le va a hacer!)

Esta es una pequeña cervecera propiedad de dos hermanos que vende en la zona y también por Internet. Descubrir cómo se fabrica la cerveza resultó una experiencia muy interesante. Y tuvimos suerte de que el dueño estuviera allí cuando llegamos, de lo contrario, y como ya hemos dicho, por la falta de información de Trip Advisor, nos hubiéramos quedado sin la visita. Y también tuvimos suerte, porque el día anterior habían estado trabajando allí y tampoco se puede visitar en esos momentos.

|

| Granos de malta |

Dependiendo del grado de tostado obtenido durante el malteo, se consiguen maltas más claras u oscuras que aportarán el color de la cerveza. En esta fábrica, compran la malta a otras empresas.

|

| Macerador para mezclar la malta con el agua caliente |

Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello, filtran el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro prensa. En ambos casos, se separa el líquido de lo sólido. A este último se le llama bagazo y, normalmente, es aprovechado para alimentación animal.

Un elemento imprescindible en el siguiente paso es el lúpulo. Es una planta trepadora de la familia del cannabis que, además de proporcionar el sabor amargo característico, es la encargada de estabilizar la espuma. Los lúpulos son responsables de los aromas y los sabores florales de algunos tipos de cerveza. De esta planta se utiliza la flor hembra sin fecundar.

Después de separar el mosto del bagazo, el primero se lleva a ebullición con el objeto de aportar amargor y el aroma presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa, se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Este proceso dura en torno a una hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado para extraer el mosto limpio.

Ha llegado el momento de enfriar y airear el mosto para luego incorporar la levadura. Son organismos unicelulares que transforman, mediante fermentación (entre 5 y 12 días), los glúcidos y los aminoácidos de los cereales en alcohol etílico y dióxido de carbono. Hay dos tipos de fermentación: la fermentación alta (con levaduras flotantes), que genera la cerveza Ale, y la fermentación baja (en la que las levaduras se van al fondo), que se utiliza en la elaboración de la cerveza Lager. La fermentación alta resulta en sabores afrutados.

El líquido resultante de la fermentación necesita un período de maduración, en el que la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados se estabilicen y se logre el justo balance entre los diferentes matices.

|

| Vaso pintado a mano por el pintor leonés Alvar García de Alvarts |

Probamos las distintas variedades que se producen aquí y, al final, hicimos nuestras compritas:

Primeta: Pilsen tradicional, rubia, de amargor muy ligero, con un sabor seco, que respeta la dulzura de la malta, notas cítricas, florales y a pino.

Pa'llegra: Amber Ale con un sabor característico proporcionado por las tres maltas que se usan en su elaboración. Equilibrada y afrutada, de amargor medio, con sabor a regaliz, notas ahumadas, especiadas y a pino.

Raíces: NITRO-IPA elaborada con dos lúpulos de León. Fuerte carácter que sugiere un monte bajo lleno de especias, de amargor alto, pero equilibrado, con espuma persistente, notas fuertemente cítricas, herbales y especiadas.

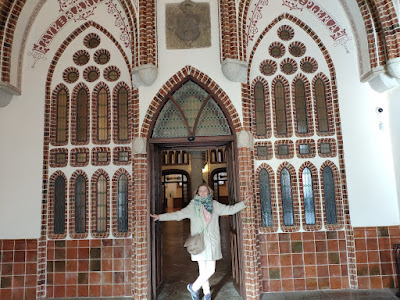

Castrillo de los Polvazares es un pequeño pueblecito perteneciente al municipio de Astorga, en la comarca de la Maragatería, declarado en 1980 Conjunto Histórico-Artístico de gran valor monumental.

Los habitantes de Castrillo fueron, tradicionalmente, arrieros maragatos, comerciantes que traficaban con vinos, pescados y muchos otros productos. Sus casas, llamadas casas arrieras, están estructuradas en función de esta actividad, por lo que suelen presentar grandes puertas para el paso de los carros, así como patios interiores que son el centro de organización de la vivienda, cuadras y algunas grandes bodegas.

Actualmente, la principal actividad económica del pueblo es el turismo. Sus principales reclamos son su arquitectura típica y su gastronomía (con el cocido maragato como estandarte). Los restaurantes más conocidos han rehabilitado casas para dedicarlas a esa actividad.

Como vemos por la foto superior, sus calles son empedradas, conservando el tipismo y la esencia de siglos pasados. Las casas cuentan con ricas fachadas de piedra. Hay portadas adinteladas o de medio punto, con frecuencia con blasones y galerías corridas abiertas que dan a escaleras exteriores. Según algunas fuentes, el nombre proviene de la cercanía de dos castros: el Castro de San Martino y el de Teso de la Mesa.

Recuerdo que Castrillo de los Polvazares fue el pueblo elegido por la escritora Concha Espina para situar su novela La Esfinge Maragata (que leí en mi juventud), aunque lo rebautiza como Valdecruces.

Habíamos reservado en el Restaurante Casa Juan Andrés para probar uno de esos famosos cocidos maragatos. Y, la verdad, una experiencia estupenda. Un comedor pequeñito en el que se establece una suerte de relación entre todos los clientes, una jefa de sala simpática y muy eficiente y un cocinero extraordinario que resultó tener familia en Vigo. Por no hablar de lo bien cocinadas que estaban las carnes y la extraordinaria calidad de sus garbanzos, que acabamos comprando antes de marcharnos.

Marusela a la puerta del restaurante

Pedimos un vino prieto picudo, que es una de las variedades de uva más utilizadas en las tierras de León. Está francamente bueno.

Brindando por nuestra amistad y un bonito viaje

Y empezamos con las carnes

¿Sabéis por qué el cocido maragato se come al revés, es decir, se empieza por las carnes y se termina por la sopa? Una leyenda cuenta que, durante la guerra, se alimentaba al soldado empezando por la proteína, en este caso, la carne. Se hacía así por si el enemigo realizaba un ataque por sorpresa, de esta forma, el alimento ingerido en primer lugar era el más contundente y les daba fuerzas para la batalla. A continuación, se comían las legumbres y, con suerte, si llegaban al final, el caldo de la sopa les hacía entrar en calor a la vez que obtenían los hidratos de carbono necesarios de los fideos así como el agua que precisaban. Personalmente, no sé yo si después de semejante comida estaría uno para batallas, porque nosotras casi ni podíamos movernos...

Otras tradiciones hablan más de una costumbre arriera. Cuentan que, cuando los antiguos maragatos arrieros recorrían España, siempre llevaban consigo porciones de carne de cerdo cocida, las cuales tomaban antes de solicitar algo caliente que llevarse al cuerpo.

Si el cocido estuvo exquisito, no os digo ya los postres:

Como ya dije, al ser un comedor tan pequeño se entabló una cierta conversación entre la mesa que teníamos al lado, ocupada por cuatro hombres, y nosotras, cuatro mujeres. Estábamos hablando de la comida, de la calidad de las carnes, etc., cuando entró la camarera y con todo su desparpajo andaluz nos dijo que a ver qué estaba pasando allí, que aquello no era "First Dates", jajajajajaja...

Después del postre nos pusieron unos chupitos tipo aguardiente que no probamos...

Y llenas a reventar, cogimos el coche para iniciar el regreso a Vigo. Con todas las bromas, nos habían dado ya las 5 de la tarde.